今回、国内アーティストとして参加する、時里充+福留麻里です。

これから南三陸へのヴァーチャル視察やヒアリングのレポートや、進行中の作品メモなどを割と雑多に、この場所であげていきたいと思います。

まずは、2月8日に行われた初めてのヴァーチャル視察について。

南三陸への初めての訪問は、オンラインでのヴァーチャル視察になった。

‘ヴァーチャル視察’そのものも初めての体験で、画面を通じてその土地を訪れるということをいまいち想像しきれていなかったが、ご案内してくださった、南三陸で林業を営む佐藤太一さんや、南三陸まなびの里「いりやど」に携わる阿部忠義さんの視点やお話に引き込まれていく中で、参加した私たちをはじめ、プロジェクトメンバーの四方幸子さん、岩田康宏さん、錦良成さんからも質問や感想が飛び交い、その場の空気感や温度、画面の外の風景を想像でも補いながら進むオンラインならではの体験でとても楽しかった。

1.駒頭山林

太一さんの職場でもある南三陸杉の林がある山。

間伐され、太陽の光が入ってくる林と、間伐されずに木が密集している林で明らかに見た目が違う。光が入ってくることで色々な植物が生えて根っこに多様性がうまれ、山が保たれるそう。経済的な面だけではない、人間と山との相互関係が見えてくるお話。

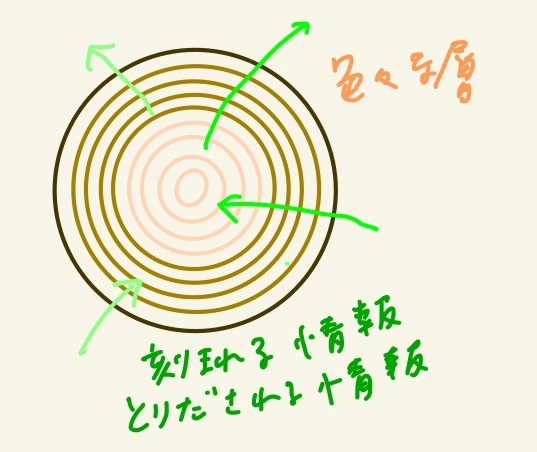

また、特に印象に残ったのは、「年輪」の話。年輪に刻まれる情報はとても多様で、例えば、年輪の中の炭素の量を調べることで、宇宙の放射線の強度もわかってしまうとのこと。(太一さんは、もともと大学院で宇宙の放射線について研究していたそうなのです!)

年輪に刻まれたアーカイブ、色々な層の時間や情報、広がっていく波紋や螺旋などの抽象的なイメージとも重なって、今後作品に取り組んでいく上でもキーとなりそう。

また、山で行われる儀式や、山神さまのお話しも興味深く伺った。

東日本大震災から2年目の2013年にオープンした、研修センターでもある宿泊施設、いりやど。今回のプロジェクトでも拠点としてお世話になったり、4月に私たちも小さな展示をさせていただく場所でもある。

研修センターでは、震災の記憶を語り部の方から聞いたり、南三陸の自然を教材としたフィールドワークをはじめ、多様なプログラムがあるそうで、今は、新型コロナウイルスの影響で利用は少ないそうだが、とても快適そうな場所。

南三陸は、森里海人が循環型社会を形成していて、社会は、人類は、どうあるべきかを考えるトピックが多い、というお話も興味深かった。

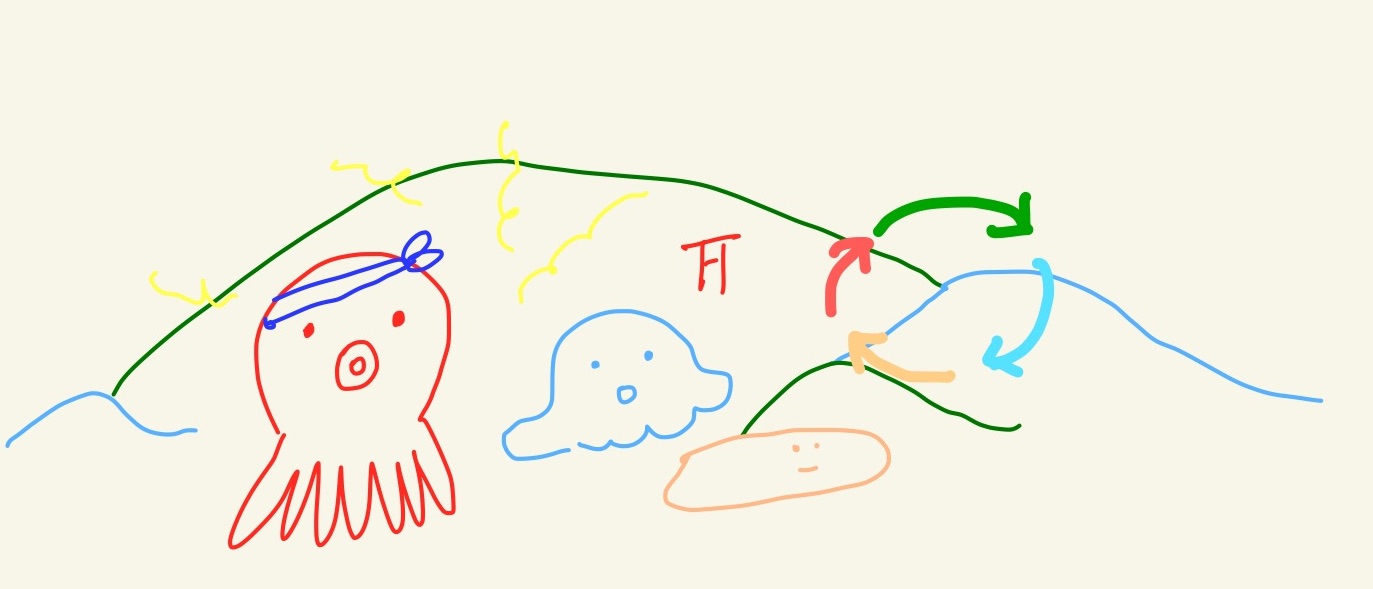

また、阿部さんが作り出したキャラクター「オクトパスくん」のお話もとても面白い!阿部さんの世界観はとてもポジティブで、何が起きるかわからない、未知のことが多いということが本当は当たり前で、今はそういう意味でも可能性の時代、踏み込む勇気とタイミングが未来を作るというお話をしてくださった。

今回のプロジェクトを通じた私たちの興味のひとつとして、民間信仰や、神様のことなどが浮かび上がってきていている。阿部さんが言う、論理的に片付けられないものを、人間は幽霊とか妖怪としているという捉え方も、これから何かつながっていきそう。

3.荒島

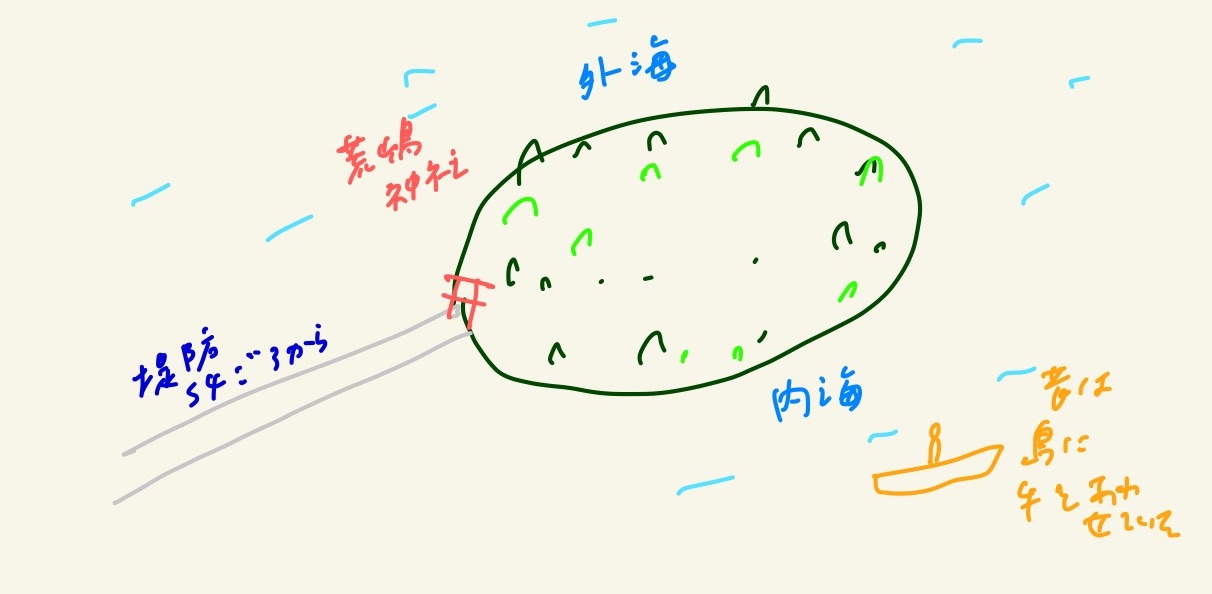

佐藤太一さんのお家が個人で所有されているという無人島荒島。

海にぽっこりと浮かんでいて、くじらの背中みたいな、ブロッコリーみたいなかわいい島。昔は、陸から船で渡っていたけれど、今は堤防ができていて歩いて渡れるようになっている。

小さな島の中でも、風が強いところ、あまり吹かないところなど、環境が違うこともあって、生存戦略の異なる樹木が、それぞれの植生エリアにわかれて生えていて、島全体が3つの森でできているそう。

周りに色々な植物を生えさせて共存しながら生きる杉の木や、枝を広げて光を遮ることで、他の植物の成長をおさえて、一人勝ちをするタブの木、風の強いエリアで多様な植生を広げるツル、椿、藤など、それぞれの生存戦略がとても面白い。

また、荒島は荒嶋神社として弁天様をまつっている。

昭和35年のチリ地震津波の時に、本浜町の六柱(神様を数える時、「柱」という単位を使うのだそう)の神様の石碑と、弁天岩を合祀したとのこと。

その七柱の神様を、「七福神」として、7月24日の夏祭りでは、七福神舞が舞われているそう。七福神舞!どんな舞なのか気になる。。

初ヴァーチャル視察は、これからはじまるプロジェクトでの興味の軸のようなものが見えてくるスタートラインらしい実りの多い時間になった。